Quels sont les différents types d'orages et les situations propices ?

L'été météorologique débute et les orages vont se multiplier dans les prochains jours. Quelles sont les conditions propices à leur formation et quels sont les différents types d'orages ? Météo Villes vous donne les réponses.

Quatre situations propices aux orages

Les orages frontaux

Schéma de la situation favorable aux orages frontaux (ou pré-frontaux) - Météo Villes

Il s'agit sans doute de la situation orageuse la plus connue : celle du conflit de masses d'air. Lorsqu'un air chaud envahit le pays et qu'un front océanique apporte le retour soudain de l'air frais, la rencontre des deux masses d'air peut générer une importante dégradation orageuse, susceptible de balayer le pays d'ouest en est, suivant l'avancée de la perturbation.

Il peut arriver que le front en lui-même prenne un caractère orageux. Il peut alors se matérialiser par une ligne pluvio-orageuse, parfois productrice de phénomènes violents dont de puissantes rafales de vent. Dans ces situations, on observe souvent de violents orages pré-frontaux. Comme la masse d'air se déstabilise et que l'air est encore très chaud, des orages éclatent à l'avant du corps de la perturbation. Souvent puissants, ceux-ci peuvent causer des dégâts.

Les orages de masse d'air froid

Schéma de la situation favorable aux orages de masse d'air froid - Météo Villes

Les orages de masse d'air froid sont très fréquents au cours des intersaisons, durant le printemps et à l'automne. Lorsqu'une perturbation traverse le pays, elle peut être suivie d'un air plus frais au sol et froid en altitude. Comme à cette saison la température au sol est encore assez douce, cette différence thermique avec l'air en altitude accentue l'instabilité et intensifie les averses, les faisant prendre un caractère orageux.

En règle générale, plus l'air en altitude est froid et plus le risque orageux sera présent. Un ciel de traîne actif peut alors distiller une multitudes d'averses et d'orages. Ces orages conservent des intensités faibles à modérées ainsi qu'un caractère plutôt localisé. Cependant, des précipitations intenses mêlées de grésil ou de petite grêle sont fréquemment observées, tout comme de fortes rafales de vent. Au printemps, on parle parfois de giboulées.

Les orages orographiques

Schéma de la situation favorable aux orages orographiques - Météo Villes

L'orage orographique est un grand classique de la saison chaude. Tout relief impose à une masse d'air de se soulever. Par rapport à la plaine, les pentes montagneuses contribuent donc à accélérer la remontée de l'air chaud. Lorsqu'il atteint l'air plus frais situé au niveau des sommets, le contraste thermique favorise les formations nuageuses et l'éclosion des orages.

Lors de belles et chaudes journées estivales, il est donc très fréquent que des cumulus bourgeonnent sur les reliefs durant les après-midi et que ces derniers deviennent des cumulonimbus, allant jusqu'à l'orage. Comme ces orages sont directement rattachés aux reliefs, ils peuvent prendre un caractère stationnaire et engendrer des cumuls de pluie très importants qui se rendent parfois responsables de coulées de boue.

Les orages de chaleur

Schéma de la situation favorable aux orages de chaleur - Météo Villes

Le processus de formation des orages de chaleur est similaire à celui des orages orographiques, à la différence que ceux-ci peuvent concerner toutes les régions de plaine. En présence d'une masse d'air chaud et si l'air n'est pas trop sec, on observe souvent "cumulification" en cours d'après-midi. Si la masse d'air est suffisamment instable, des cumulonimbus d'orage peuvent alors naître de manière plus ou moins hasardeuse.

Les orages de chaleur sont difficiles à prévoir avec précision car il s'agit souvent d'orages de faible dimension et peu mobiles. Ils peuvent être violents et produire de la grêle, des rafales de vent et des pluies diluviennes, tandis que le temps peut rester sec à seulement quelques kilomètres.

Des orages sous plusieurs formes

Les orages monocellulaires

Schéma du cycle de vie d'un orage monocellulaire - via Wikipedia

Cumulonimbus d'un orage monocellulaire - photo Kévin Leclercq

L'orage monocellulaire est le plus fréquent. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un orage se présentant sous la forme d'une unique cellule. Il est donc de dimension modeste et localisé, même si plusieurs orages monocellulaires peuvent se former sur une même région. Ces orages possèdent généralement d'une courte durée de vie, de 30 minutes à 1 heure.

L'orage monocellulaire ne figure pas parmi les plus virulents. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'avérer dangereux. En effet, en plus des pluies intenses, certains orages monocellulaires peuvent générer des chutes de grêle et de fortes rafales de vent.

Les orages multicellulaires

Schéma des orages multicellulaires - via Wikipedia

Cumulonimbus d'orages multicellulaires - via Wikipedia

Comme leur nom l'indique, les orages multicellulaires consistent en l'organisation de plusieurs cellules orageuses, prenant généralement la forme d'une ligne. Les processus de formation des orages multicellulaires sont multiples. Il peut s'agir de plusieurs orages monocellulaires finissant par fusionner ou de la naissance d'une grappe de cumulonimbus lorsque la force des vents augmente avec l'altitude (dans la même direction).

L'intensité des orages multicellulaires varie fortement. Les systèmes les moins mobiles peuvent générer des pluies diluviennes responsables d'inondations tandis que les lignes orageuses les plus rapides sont plus souvent associées à de violentes rafales de vent, pouvant causer des dégâts. La grêle peut également tomber sous ces orages.

Les orages supercellulaires

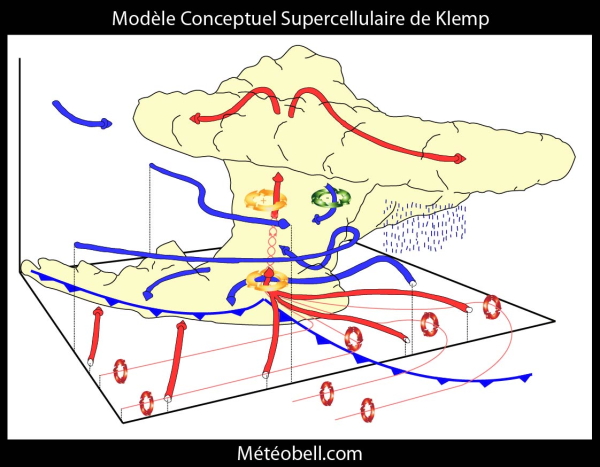

Schéma d'un orage supercellulaire - via Damien Belliard / meteobell.com

Cumulonimbus d'un orage supercellulaire - via Wikimedia

L'orage supercellulaire est la cellule orageuse la plus violente qui existe. Par définition, une supercellule est un phénomène localisé et de faible dimension. Elle se traduit par la formation d'un mésocyclone au sein du nuage, c'est à dire que la pression baisse au centre de la cellule orageuse et qu'une rotation des vents s'y opère. Le cumulonimbus supercellulaire peut s'élever très haut, atteignant parfois 12 à 15 kilomètres !

Les orages supercellulaires sont à l'origine des phénomènes orageux les plus violents. Puisque le nuage s'élève très haut et que les vents sont violents au sein du nuage, les grêlons peuvent atteindre une taille importante avant de retomber vers le sol, causant alors de gros dégâts. Ils peuvent également générer des rafales de vent très puissantes et destructrices. Enfin, la rotation opérée dans le nuage peut engendrer la formation de tornades.

Les systèmes convectifs de mésoéchelle

Schéma d'un système convectif de mésoéchelle - via Wikipedia

Vaste MCS sur la France (température au sommet des nuages) le 26 juillet 2013 - via keraunos

Les systèmes convectifs de mésoéchelle (souvent appelés "MCS" pour Mesoscale Convective System) correspondent à un amas d'orages multicellulaires s'organisant pour former un système pluvio-orageux très étendu, pouvant être large de 100 à 500 kilomètres de diamètre et persister durant de longues heures en circulant selon la circulation atmosphérique dominante.

Les phénomènes orageux les plus violents observés au passage des MCS sont rencontrés lors de l'arrivée du système. C'est en effet à l'avant de ces derniers que l'activité orageuse est la plus importante, pouvant se traduire par des pluies diluviennes, de la grêle et de puissantes rafales de vent. Après le passage de cette zone virulente, ce sont généralement des pluies copieuses et persistantes qui prennent le relais, pouvant conduire à des inondations.